【IB生体験談】奈良女子大学(工学部)を総合型選抜 Q入試で受験したWさんの受験体験談

奈良女子大学は西日本唯一の国立女子大学で、文学部、女子大学にしかない生活環境学部に加え、理学部も設置してあります。2022年には女子大学初となる工学部が新設されました。

本記事では、国内一条校でIBDPを取得し、総合型選抜 Q入試で奈良女子大学に入学したWさんの受験体験談を伺ったインタビューの内容と一緒に大学情報をお届けしていきます!

奈良女子大学について

奈良女子大学の特徴のひとつが「教員との距離の近さ」です。全学平均で教員1名:学生10名の少人数教育のため、よりきめ細やかな指導を受けることができる環境になっています。

大学院(人間文化総合科学研究科)もあり、マスターコースへの進学支援として学部4年+修士2年の6年一貫教育プログラムも導入されています。

理系の女性学生は全国の10%を奈良女子大学出身者が占めており、学部・院ともに研究開発職や大学教員などになりたい方におすすめの環境です(HPより)。

奈良女子大学工学部

奈良女子大学工学部は「人と社会のための工学」「社会が必要としている創造的エンジニアの育成」を掲げています。

入学定員は45名で、教員1名あたり1学年の学生3名の体制です。

工学科の1学科制を取っており、その中で生体医工学エリア・情報エリア・人間環境エリア・材料工学エリアに在籍しながら、ジャンル横断的な学びが可能となっています。

奈良女子大学 総合型選抜 探求力入試「Q」について

奈良女子大学 総合型選抜 探求力入試「Q」(以下:Q入試)は、大学入学共通テストの受験が免除される入試で全ての学部で提供されています。

「Q」は「探究」「question」と「quest」のQ です。答えを出すだけでなく、自分で問いを立てて解き明かしていくことが好きなひとを受け入れることを目指している入試となっています。

工学部では、Q²型(スクエア)とQ³型(キューブ)の2種類の方式が導入されており、それぞれ特色ある学生を求めています。また、それに伴い、第2次選考の課題も大きく異なります。

Q²型(スクエア)の第2次選考は<データ・資料の分析+レポート作成+ディスカッション(グループ・個別)>を2日間に渡って行います。適正や主体性に加え、協働する姿勢などが多面的に評価されます。

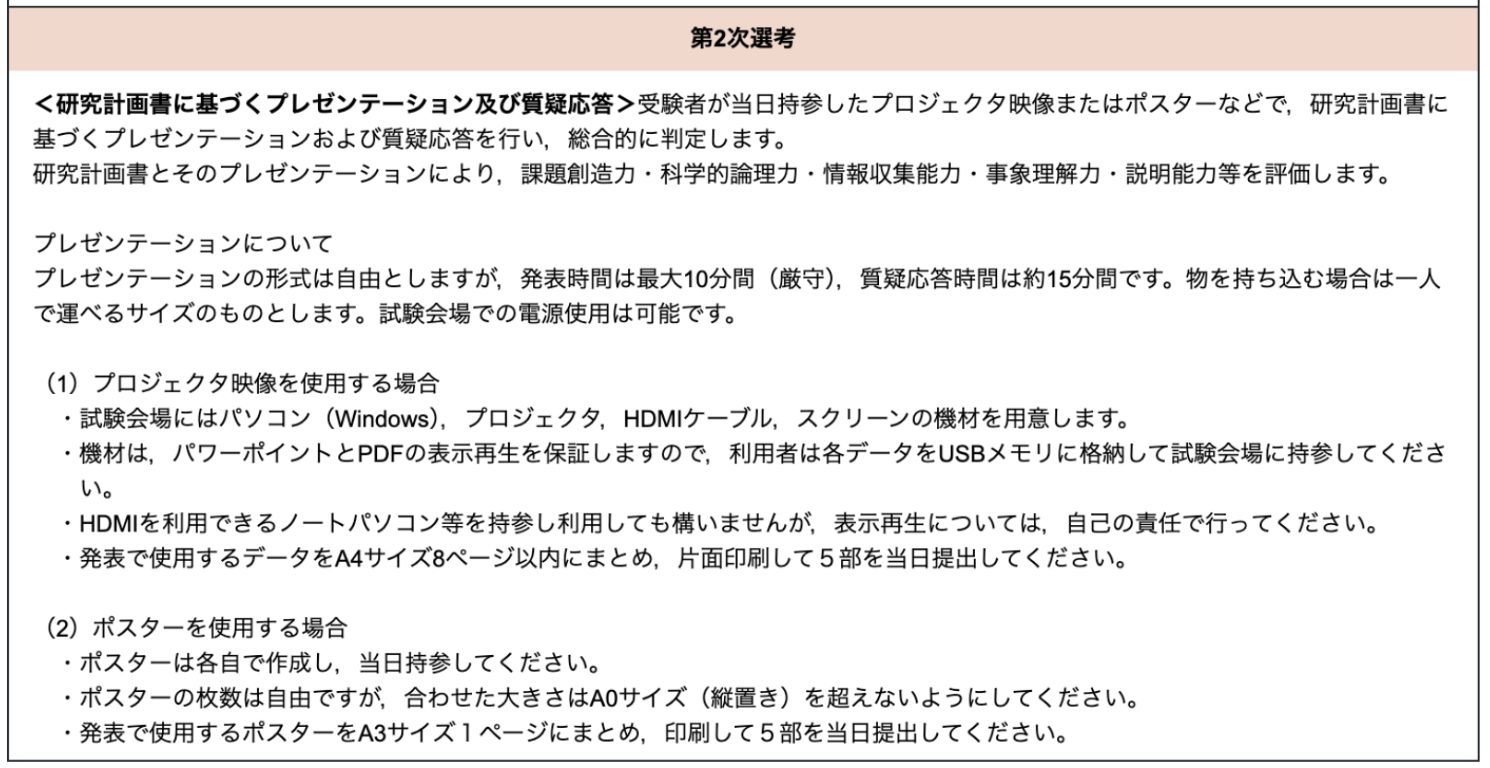

Q³型(キューブ)の第2次選考では<研究計画書に基づくプレゼンテーション及び質疑応答>が行われます。事前作成したスライドをレジュメとして提出する必要もあり、より研究者としての資質・適正を見られるような試験内容になっています。

総合型選抜 探求力入試「Q」の概要

| 入試名称 | 総合型選抜 探求力入試「Q」 |

| 選考方法 | Q³型(キューブ)の場合: 第1次選考 →書類(調査書・志望理由書・研究計画書)第2次選考 →研究計画書に基づくプレゼンテーション及び質疑応答(計25分) |

| 出願時期 | 9月上旬ごろ |

| 入学時期 | 4月 |

| 募集定員 | Q²型(スクエア):10名以内 Q³型(キューブ):5名以内 |

| 出願資格・履修要件 | 本学において学びたいという強い意欲を有する女子で、合格した場合には入学を確約できる者 |

| 必要提出資格

※詳細は募集要項をご確認ください。 |

IBDPを既に取得済の者はその成績証明書類を提出する必要あり |

| 募集要項掲載HP | https://www.nara-wu.ac.jp/nyusi/qnyusi/ |

Wさんの合格体験談

ここからは実際にQ入試(キューブ)を受験し、奈良女子大学工学部に進学したWさんのインタビューを通して大学・入試の特徴を見ていきましょう。

Wさんの基本情報

| 出身校区分 | 国内一条校 |

| IB選択科目 | SL:Japanese, History HL:Math , Chemistry, Physics, English B |

| EE選択科目:Physics | テーマ: 「空気抵抗を受けたボールはどのような運動をするのか」 アプローチ: 5種類のボールを一定の速度で水平投射し、水平到達距離を測定する比較実験をすることで空気抵抗の大きさを評価する。 |

| 現在の在籍校 | 奈良女子大学 工学部 |

| 受験した入試名称 | 総合型選抜 探求力入試「Q」:Q³型(キューブ) |

志望校について

併願校はどのように決めていきましたか?

女子大に行きたかったこと、国公立大学への進学を条件にリサーチしていきました。

第一志望は奈良女子大学で、第二志望としては理系分野からは離れますが、日本女子大学の国際文化学部を併願で受けました。理系からは離れますが、海外に興味があったこともあり、日本女子大学の国際文化学部はカリキュラムとして魅力的でした。IBを履修する中で学問領域・可能性を早い段階から絞るのはもったいないと思うようになったことが志望校選びに影響していったと思います。また、入試の中にプレゼンテーションがあったので、奈良女子大学を受験する時の条件と同じことも併願する決め手になりました。

なぜこの大学・入試方法で受験しようと思いましたか?

好きなこと・自分の強みのバランスが取れる進路選択という点も重要視していました。

拉致問題に関するエッセイで表彰された経験があったり、ジュニアリーダーという子供達と一緒に課外活動をするボランティアをしていたこともあり、進学に際しても自分には「文理にとらわれない自由な履修選択」が可能な環境が向いていると思いました。奈良女子大学の工学部に惹かれた理由はその環境が整っていたことです。

また、EEで取り組んだ内容や研究計画が活かせる入試方式(総合型選抜 Q入試 Q³型:キューブ)だったことが最大の決め手となりました。自分の得意なことやIBでの経験と、大学側が入試で評価する内容がいい感じにマッチしていたと思います。

受験方式の選択について

総合型選抜 Q入試 Q³型(キューブ)を選んだ理由はなんですか?

キューブ型は1次試験に研究計画書提出があり、2次試験が<研究計画書に基づくプレゼンテーション及び質疑応答>ということで、EEにもう一度取り組むような入試だということに魅力を感じました。IBの中でEE(Physics)が1番楽しかったこともあり、少しでも楽しい気持ちで受験したいという気持ちも強かったですし、実際自分に合っていた入試方式だったと思います。

また、話すことも得意な方だったので、プレゼンテーションが含まれている方式を選びたいと思い、キューブ型で受験することを決めました。

総合型選抜 Q入試 Q³型(キューブ)の魅力はなんですか?

IBで学んだ内容をそのまま入試に活かすことができる、という点が特徴的であり魅力だと思います。

日本の大学では総合型選抜の中でIBDP資格だけでなく「学んできた内容」をアピールできるチャンスが少ないように感じていましたが、Q入試は総合型選抜ですが、実感としてはかなりIB入試に近く、内容重視で評価してもらえることが嬉しかったです。

第1次選考:出願書類について

出願書類はいつ頃から準備しましたか?

大まかな構想を練り始めたのは高校3年生の4月、実際に書き始めたのは6月です。出願自体は9月初旬だったのですが、TOK EssayやEEの最終提出、Mock試験と丸かぶりになる可能性もありました。それらが早めに終わっていたので、出願直前はEEの最終的な内容を反映させる修正作業をすることに専念できました。

出願書類を準備する段階で気をつけたことはありますか?

出願開始1ヶ月前には草案が出来上がっていることを目標に、構想段階でTO DOリストを作成して、計画的に進めるようにしました。ボリューミーな書類内容だったので、重要なタスクを細分化して、一気に全部やろうとしないことを心がけていました。

具体的な取り組みとしては、まずは知識を吸収するために、進路後の研究テーマのアイディア出しや研究室の教授の論文を読みました。そこから研究テーマを具体化する、という流れをスケジュールに落とし込んでいました。執筆はその後で取り組んでいきました。

内容は、高校時代にIBで取り組んだ研究内容を大学でどのように発展させたいのかということを意識しました。

添削・アドバイスはどの先生に依頼しましたか?

研究計画書・志望理由書の内容を一致させるため、EEを指導してくださっている物理の先生にまずチェックをお願いしました。その後で文章表現や体裁の確認を文学の先生に依頼しました。

志望理由書を準備する上で気をつけたことはありますか?

HP掲載:2026年度提出用ファイルより引用

総合型選抜の志望理由書はアドミッションポリシーをいかに体現している人物かということを書く必要性があるので、それを踏まえた上で自分の人間性を表現していくことに気をつけましたし、すごく難しかったポイントでもありました。

これまでの活動分野がバラバラだったこともあり、どのエピソードを使ってアピールしていくのか上手く選択することが大切になってくるなと感じました。最終的には先輩や先生方に相談しながら良いものが書けたと思います。

志望理由書・研究計画書の最終的な着地点はどこに持っていきましたか?

スポーツ工学・情報工学に関連したものづくりという観点から、マイナースポーツにおける学生の練習環境を改善する、という内容からさらに一般化した「スポーツの発展に貢献できるような人材に成長したい」というところに着地させていきました。

入試ではどのようなところを重点的に評価されていた印象がありますか?

圧倒的に研究計画書を見られているんだろうな、と思いました。

私は3,500字ほど書きましたが、用紙規定の8〜9割は書いていた方が評価につながるのではないかと思います。

研究計画書を準備する上で気をつけたことはありますか?

IBでこれまでに学んだ内容をうまく抽出して、そこから得たスキル的な部分をアピールしていきました。また、協力者として参加した活動について記述する必要があったので、私は先輩の数学のIAの調査対象として協力したことなどを書きました。

メインではなくサブで活動したことについての記述が求められる書類も珍しいと思うのですが、実際に大学の授業ではグループワークをすることも多いので、カリキュラムの特性を反映した課題だったのかな、と思います。

1番難しいと感じた内容と、その解決方法を教えてください。

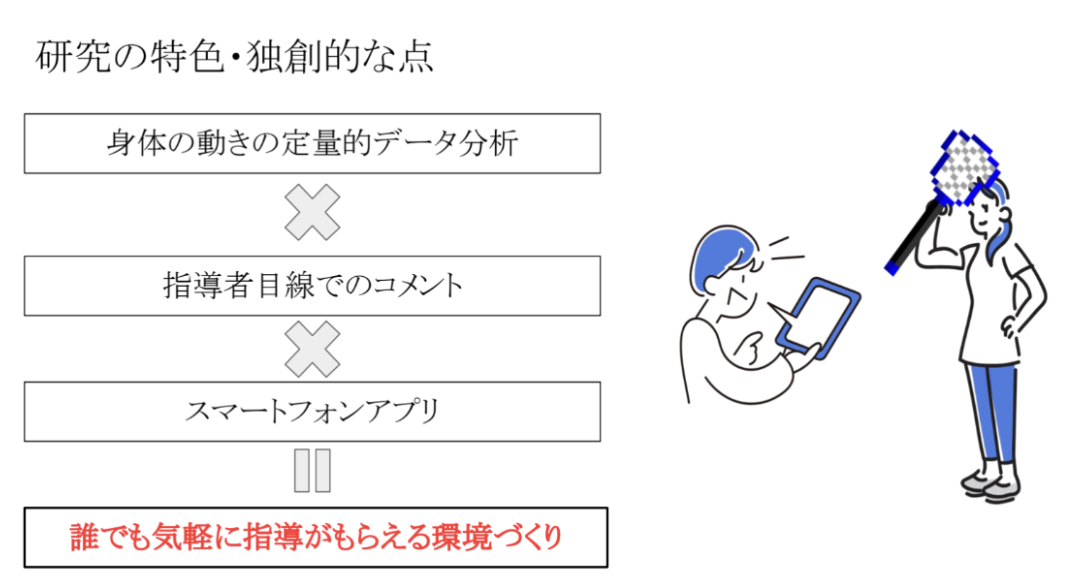

Wさんが実際にプレゼンテーションで使用したスライド

「研究の特色・独創的な点」について書くのが本当に難しかったです。最終的には先生とフリートークをしながらキーワードを掘り出していきました。また、「独創性」については掛け算で新しいものを生み出す、という点を意識しました。

私の場合は「定量的なデータ分析」×「指導者目線のコメント導入のための指導言語リサーチ」×「スマートフォンアプリというツール開発」を掛け合わせて「誰もが気軽に指導が受けられる環境づくり」というオリジナリティをアピールしました。

第2次選考:面接について

第2次選考:『面接』はどういった形式・印象でしたか?

HPより引用

受験者1名に対して、面接官の先生方が4名いらっしゃいました。学科が4領域に跨るので、おそらく各領域の先生がひとりいらしたんじゃないかな、と思っています。雰囲気も圧迫感なく、やりやすかったです。

実は、当日スクリーンやPC位置の関係でハプニングがあったのですが、「座ったままのプレゼンでもいいよ」という対応があったことが印象的でした。

質疑応答の時間の方が長く取られていることもあり、プレゼン内容よりもこちらの方が重視されているような印象を受けました。

質疑応答について教えてください。

私の場合質疑応答が少し伸びて20分ほどありました。

内容としては、一次試験で提出した内容に関する質問をしてくださる先生もいれば、プレゼン本番の内容から気になった点を聞いてくださる先生もいました。

ただ、質疑応答は基本的に出願書類内容と相違がないか確認する目的があると想定して準備していたので、「発表いただいた研究内容をどのようにビジネスライクに発展させていく構想がありますか?」と聞かれた時は本当に焦りました。私としては商業的側面よりも、教育・工学的発展に寄与することを願っている内容だったので、回答に迷いました。その時は落ち着いて研究内容に組み込まれていた内容からお金を発生させることができる機能について言及することができたので良かったです。

また、こちらも予想外でしたが、志望理由書についての質問もありました。IBに関する質問等はなかったです。

プレゼンで気をつけたことを教えてください。

面接には色々な分野の先生がいらっしゃるので、誰が聞いても理解できるくらい噛み砕いたプレゼンにすることが大事だったと思います。

10分という限られた時間で最大限アピールできるようにかなり考えて作ったので、本番は満足して終えることができました。

面接試験にはどのような対策をして臨まれましたか?

文理問わず7-8名ほどの先生方に協力していただいて、アドバイスをいただきながらブラッシュアップしていきました。発表内容の分野以外の教科担当の先生にも伝わる内容になっているかなどを確認してもらいながら、文系の先生には言葉遣いや表現の提案をいただいたりもしました。

大学受験の際、IBをやっていて良かったと感じたことはありますか?

1番はプレゼンで役立ったコミュニケーション能力を培うことができたというところでアドバンテージになったと思います。

また、論理的に話す能力や書類作成について、日頃からエッセイ課題などをこなしてきたのでやりやすかったです。特に奈良女子大学の入試においては、全ての過程において「IBをやっていて良かったな」と感じました。

合格するにはどういったことが重要だと思いますか?

IBを活かすことは大事だけれど、それだけを押し出しすぎず、視野が広いことを示しながら学部学科の求める学生像にマッチした人間であるということを書類とプレゼンで表現することです。

私はIBでの経験を基に書類や面接内容を固めていきましたが、その中でもIBのことだけをプッシュすることは避けるようにしました。それをやってしまうと「IBの世界で物事を考えることしかできない」という印象を与えてしまう気がして。学外での活動など、IBの学習とは離れた内容も含めると、視野の広さなども示せると思います。

そういった意味ではCAS活動はどちらのアピールにも使えるので、どの要素を選んで提示していくのかが大事になると感じました。

この入試を将来受験するIB生へのアドバイスを教えてください。

IB入試の中から進路先を設定する、ということも大事だとは思うのですが、それ以外でも総合方選抜などIBでの経験を活かして受験できる入試方式があります。特に、奈良女子大学のQ入試は「研究・探求」に意欲的な方にとても向いているはずです。

面接の質疑応答では、主に研究計画書の内容について深く追求されます。書類提出の段階からプレゼン、そして質疑応答までしっかり筋の通った内容になっているか確認することがとても大切です。1次審査の研究計画書が通って入ればその内容は問題がない、ということです。実際、私が受験した年は15人中5人が1次合格、最終合格は3人でした。最初の書類審査で定員まで絞っているということは、それだけしっかり内容を見られているということだと思います。

━━Wさん、ありがとうございました!

最後に

いかがでしたか?IB入試意外にもIBでの学びをアピールできる入試として今回は奈良女子大学 総合型選抜をご紹介しました!

Univ-it!では今後もIB生のための大学受験情報を中心に発信していきます。

次回の記事もお楽しみに!